最近,内蒙古师范大学、先进材料化学与器件内蒙古自治区高等学校重点实验室刘海瑞教授在π共轭分子桥策略构建高效倒置钙钛矿太阳能电池空穴传输层方面取得最新研究进展,相关成果以“ A π-Conjugated Molecular Bridge Strategy for Constructing Efficient Hole Transport Pathways in Inverted Perovskite Solar Cells ”为题,以Research Article形式在《Angewandte Chemie International Edition》(《德国应用化学》)上发表,论文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202514640。

自组装单层(SAMs)因其优异的能级匹配特性和无寄生吸收等优势,在倒置钙钛矿太阳能电池(PSCs)中作为空穴选择层(HSL)被广泛应用。然而,传统SAM结构单一、分子间作用力弱,易导致膜层团聚和界面接触不良,引起晶格内部应力集中,从而抑制空穴提取效率并加剧界面缺陷的非辐射复合,制约了器件性能的进一步提升。

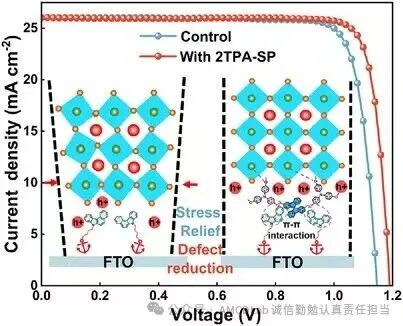

图1 2TPA-SP引入对改善界面接触、消除残余拉伸应力的作用机制以及J-V曲线

针对上述挑战,内蒙古师范大学刘海瑞团队与河南大学李萌教授团队合作,创新性地提出了“多功能强π-π共轭空穴传输通道桥接”策略,设计并合成了新型的2TPA-SP分子。该分子以螺芴为核心桥连共轭骨架,通过C=C双键与SAM咔唑单元形成强π-π堆叠作用,显著提升膜层均匀性和致密性,改善器件界面接触;其甲氧基可与未配位的Pb²⁺形成C–O···Pb配位键,有效钝化界面缺陷;同时,三苯胺基团赋予材料优异的空穴传输能力,进一步优化了空穴提取与界面电荷传输性能。基于2TPA-SP的倒置PSCs实现了26.45%的光电转换效率,在AM1.5G光照条件下连续运行1000小时后仍保持92.8%的初始效率,展现出卓越的稳定性。此外,10 cm×10 cm微型模组效率达到22.26%,显示出良好的规模化应用前景。内蒙古师范大学刘海瑞教授与河南大学李萌教授为共同通讯作者。

本工作得到了内蒙古自治区英才兴蒙工程团队、内蒙古自治区科技厅、国家自然科学基金委和内蒙古师范大学的大力支持。